Historias: Antiguas suertes mexicanas

Desde la antigüedad, la Fiesta como entretenimiento y diversión ha sido el remedio, atenuante de crisis sociales, emocionales probablemente, y hasta existenciales (basta recordar el caso del Rey Felipe V y su encuentro con el castrato Farinelli).

Pero antes de desbordarme, debo advertir que no haré revisión exhaustiva la historia de este género, que para ello Johan Huizinga, Josep Pieper, Jean Dauvignoud y otros especialistas lo han hecho con inusitada y sorprendente lucidez.

Y no por confesar incompetencia, sino porque es un género que emerge de lejanos tiempos, siempre acompañando el devenir de las culturas como una forma de escape, espejo sintomático que no se desliga de la razón de ser del pueblo, soporte cuya esencia va definiendo a cada una de esas sociedades en cuanto tal. Como por ejemplo, recordar a la que se consolidó en el imperio romano. En la actualidad, la sociedad mexicana encuentra un abanico rico en posibilidades, donde entre sus fibras más sensibles, divertirse pasa a ser parte vital de sus rumbos cotidianos.

En lo que a fiesta de toros se refiere, desde el siglo XVI y hasta nuestros días se nos presenta como un gran recipiente cuyo contenido nos deja admirar multitud de expresiones, unas en desuso total; otras que en el ayer se manifestaron intensas, y que hoy, evolucionadas, perfeccionadas siguen practicándose.

Pero más allá del contenido explícito que la fiesta de toros nos da en este depósito, vemos otras manifestaciones que en su mayoría desaparecieron y algunas más, como el toreo de a caballo y a pie pero a la mexicana, muy de vez en vez solemos verlas en alguna plaza.

De todo aquello desaparecido, pero de gran valor son las mojigangas, representaciones con tintes de teatralidad en medio de un escenario donde lo efímero daba a estos pequeños cuadros, la posibilidad de su repetición, la cual quedaba sometida también a una renovación, a un permanente cambio de interpretaciones, sujetas muchas veces a un protagonista que no se “aprendía” el guión respectivo. Me refiero al toro, a un novillo o a un becerro que sumaban a la representación.

¿El teatro en los toros? Efectivamente. Así como alguna vez, los toros se metieron al teatro y en aquellos limitados espacios se lidiaban reses bravas, sobre todo a finales del siglo XVIII, y luego en 1859, o en 1880; así también el teatro quiso ser partícipe directo. Para el siglo XIX el desbordamiento de estas condiciones fue un caso patente de dimensiones que no conocieron límite, caso que acumuló lo nunca imaginado. Lo veo como réplica exacta de todo aquel telúrico comportamiento político y social que se desbordó desde las inquietas condiciones que se dieron desde los tiempos que proclamaban la independencia, hasta su relativo descanso, al conseguirse la segunda independencia, en 1867.

Ahora bien, y casualmente, el sello de todas esas manifestaciones “plaza afuera” no fueron a reflejarse “plaza adentro” (como ya lo hemos visto en estas notas introductorias). En todo caso, era aquello que hacía comunes a la fiesta y a la pugna por el poder: lo deliberado, lo relajado, sustentos de la independencia en cuanto tal; separados, pero siguiendo cada cual su propio destino, sin yuxtaponerse.

“Plaza adentro” el reflejo que la fiesta proyectaba para anunciar también su independencia, fueron estas condiciones que la enriquecieron. Fulguraba riqueza en medio de un respiro de aires frescos, siempre renovados; acaso reiterados, pero siempre consistentes.

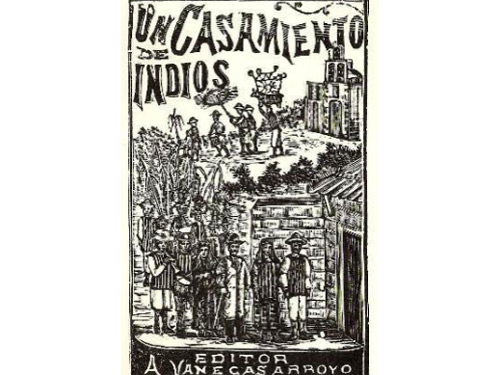

A lo largo de este trabajo, diversos carteles proporcionan elementos muy ricos que no solo matizan y dan idea de lo que fue ese tiempo. También plantean la condición con que concitaban a los espectadores y la forma en que se suscitaba el desenlace de aquel acto convocado para el gozo de multitudes siempre dispuestas a la fascinación.

Esta retrospectiva quiere detener en el tiempo a los itinerantes para gozar con ellos en un mismo sitio, y donde la unidad sea el fin de todos sus “números”, por un mismo boleto. Así, toros, payasos, acróbatas, fuegos de artificio, actores, charros, el “embolado” para el pueblo y los propios toreros, daban paso a la función en medio de circunstancias de suyo especiales, incomparables, pues –y como ya lo he dicho-, eran distintas las unas de las otras.

Pero además hay una acción-reacción ante el significado de la doble presencia vital dada entre la plaza y el circo, escenarios integrados que solo necesitan la aparición, la presencia de los escenarios efímeros para dar rienda suelta a sus naturales y espontáneas expresiones. Esa acción-reacción se da cuando “el circo reafirma la escisión entre espectáculo y público que si bien ya era característica de algunas diversiones arraigadas principalmente en las ciudades, como el teatro por ejemplo, no existía aún en las fiestas de las comunidades rurales” (Juan Pedro Viqueira Albán).

Es el exotismo, pero también el despliegue de las capacidades de dominio del hombre sobre la naturaleza lo que asombra al público fascinado por aquel conjunto de sorpresas, cuyo lindero con lo sobrenatural provoca la emoción, la mantiene al pendiente del mínimo de los detalles.

Dentro de ese exotismo no escapaban las corridas de toros del siglo XIX, intercaladas perfectamente en esa unidad que logró con el conjunto de recreaciones circenses, ámbito, atmósfera de vientos siempre frescos, obra que, en conjunto era orquestada e interpretada por actores cuyo papel no se limitaba a la sola representación de su “parte en la obra”, fuese esta protagónica o secundaria. Pues lo mismo podían vestir de luces que de arlequines, como sucedió muchas tardes ya en la plaza, ya en el teatro que proporcionaban sus espacios para la representación cuya reciprocidad, simbiosis, sincretismo o efecto híbrido daba y garantizaba el espectáculo en todo su esplendor.

Entre los antecedentes conocidos se tiene la fecha del 11 de diciembre de 1670 cuando hubo toros en la Plaza Mayor, fecha en la que participaron cirqueros, quienes lucieron en la maroma, actuación que volvemos a encontrar hasta 1742 cuando el circo se mete de nuevo a la plaza. Fue en ocasión de la toma de posesión del Virrey Conde de Fuenclara, cuando entre noviembre (26, 27, 28 y 29) y diciembre (1) hubo fiestas en el Volador. El último día se puso a la vista “un primoroso, ágil y diestro maromero, cuyas prestas, ingeniosas suertes le divirtieron lo más de la mañana”.

Aunque fue hasta 1769, en tiempos del Marqués de Croix cuando el espectáculo taurino empezó a ser enriquecido con otra gama de condiciones, en un tiempo en que no parecía ordenarse todavía la fiesta. En un tiempo en que aquel espectáculo deliberadamente libre, alejado de los principios normativos elementales, que ya se estaban poniendo en marcha por aquellos mismos años. Sin embargo al estar enquistadas aquellas expresiones en el bagaje taurino, las primeras disposiciones con fin correctivo no tienen otro recurso que aceptarlas y alentarlas, como las alentó el público, lo mismo que asentistas o empresarios y actores, quienes consintieron su integración.

Volviendo a lo ocurrido en 1769, las funciones taurinas vieron la participación de un torero, precursor del payaso o loco de los toros, que vestía el traje de los dementes de San Hipólito, el cual provocaba a la fiera y se metía violentamente en una pipa vacía, recibiendo esta la embestida del toro, a la manera de los dominguejos.

Y ya fue en 1790 cuando en el Mineral de Santa Fe de Guanajuato, con motivo del cumpleaños del futuro Fernando VII, una cuadrilla completa de maromeros y arlequines diestrísimos, lidiaron y mataron una corrida de toros en el Coliseo, no en la plaza como era de esperarse.

En febrero de 1833, la plaza de “El Boliche”, ubicada en lo que hoy día es el cruce de Av. Hidalgo, Santa Veracruz y la calle 2 de abril, se presentó la Compañía de Circo y equitación, comandada por Mr. Green anunciando su espectáculo como función “hípico-mímico-acrobática”, con pantomima tales como: “El Soldado Borracho”, “Don Quijote y Sancho Panza”, sin que faltara el imprescindible payaso.

Y así como Tomás Venegas "El Gachupín Toreador" se presentó en 1790 en la plaza de San Lucas para compartir su actuación con peleas de gallos, carreras de liebres, maromas, pantomima, etc., en pleno siglo XIX, fue el diestro Bernardo Gaviño, ídolo de la afición quien teniendo como escenarios las plazas de San Pablo o Paseo Nuevo se acompañaba de las compañías completas de circos instalados entonces en los barrios de la ciudad.

También de toreros que interpretaban papeles propios de las mojigangas, charros habilidosos y diestros para ejecutar las suertes del coleadero, maestros de la iluminación o de la escenografía efímera que terminaron convirtiendo la expresión de las corridas de toros en una fiesta singular. Y aquí el concepto de “fiesta” proyecta distintas connotaciones concentradas en el fin de buscar como divertir, con qué medios y el fin mismo de la diversión.